明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

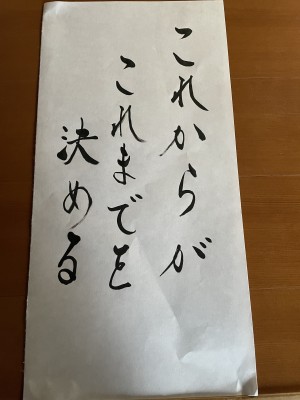

私たちは色々な事で迷います。どちらを買うのか、どれにするのか、どの道を行くのかまたは、誘われて行くのか行かないのか。あらゆることで、悩んだり苦しんだりします。

迷えば迷うほど、選ぶことに躊躇します。

せっかく誘われたことを無碍に断るのは相手に対して悪いとの思いから、本当は行きたくないという思いがあるのに、「考えとく」と返事をし、約束の日が近づいてきても決断できないでいます。さんざん迷ったあげくに、断ってしまうことがあります。迷った結果の末に断ったのだから、仕方ないことだと自分に言い聞かせ納得させます。

このように相手への配慮から、初めから断ればいい事を、迷い悩みます。

抱えるものが多くなるほど、決断することに慎重になり、いろいろな意見を聞けば聞くほど、迷い悩みます。

迷うと言えば、「幽霊」もまたこの世を迷っています。

幽霊の姿に3つの特徴があります。

1.髪の毛が長い

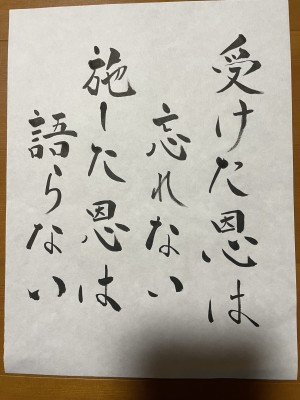

「後ろ髪をひかれる想」という言葉があるように、過去に対して執着がある。

2.足がない

「地に足がついてない」という言葉がるように、あっちふらふら、こっちふらふらとしている状態。

3.手は前にだらりとしている

前方に不安があることから、手探り状態を表しています。未来に不安があるということです。

上記のように迷っているのは幽霊だけではありません、私たちも迷っています。

この私たちを導いてくださるのは、阿弥陀様しかおられません。阿弥陀様が、目覚めよ、気づけよとお慈悲の心で働きかけてくださっています。そのみ心に応えるが如く、本年もお念仏をお称えしてまいりましょう

過去にこだわらず、明日に迷わず、ありのままの今を生きてまいりましょう。合掌